Nadia Léger : l’incroyable destin d’une femme de l’ombre

Externe

Publié le 06/02/2025

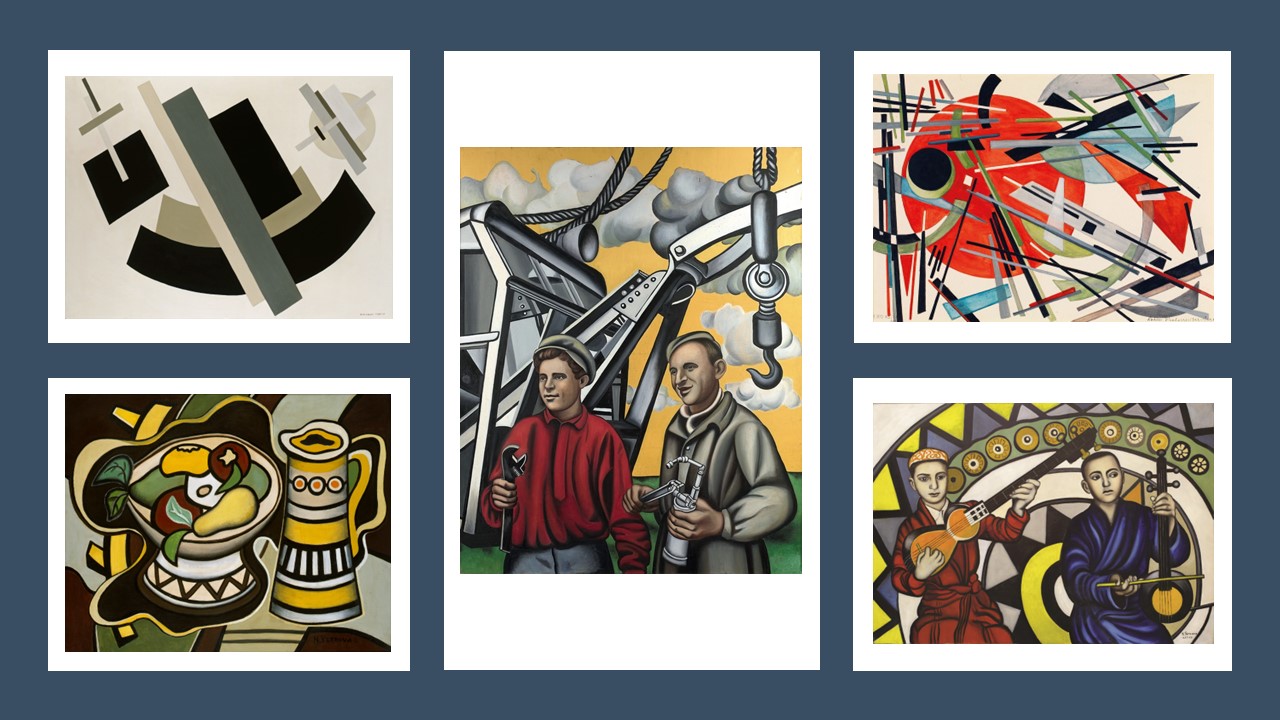

Longtemps enfermée dans les rôles d’élève, de compagne puis de femme de Fernand Léger, Nadia Léger, née Khodossievitch, était pourtant une peintre et femme d’avant-garde. Grâce au Comité Léger, qui œuvre notamment pour sauvegarder l'intégrité et le rayonnement des œuvres de Fernand et de Nadia Léger, son talent trop méconnu est mis à l’honneur au Musée Maillol à travers une rétrospective de plus de 150 œuvres (jusqu’à dimanche 23 mars).

Arnaud Colbert, collaborateur du groupe Caisse des Dépôts et Secrétaire général du Comité Léger, nous raconte l’histoire de cette artiste prolifique, résistante, fervente militante communiste et femme influente du XXe siècle.

Arnaud Colbert, collaborateur du groupe Caisse des Dépôts et Secrétaire général du Comité Léger, nous raconte l’histoire de cette artiste prolifique, résistante, fervente militante communiste et femme influente du XXe siècle.

Nadia Khodossievitch est née en 1904 en Biélorussie et grandit dans une misère qui la façonne autant qu'elle la contraint. L'histoire agitée de son pays imprime en elle une conscience aiguë des luttes sociales et politiques, qui marquera toute sa vie.

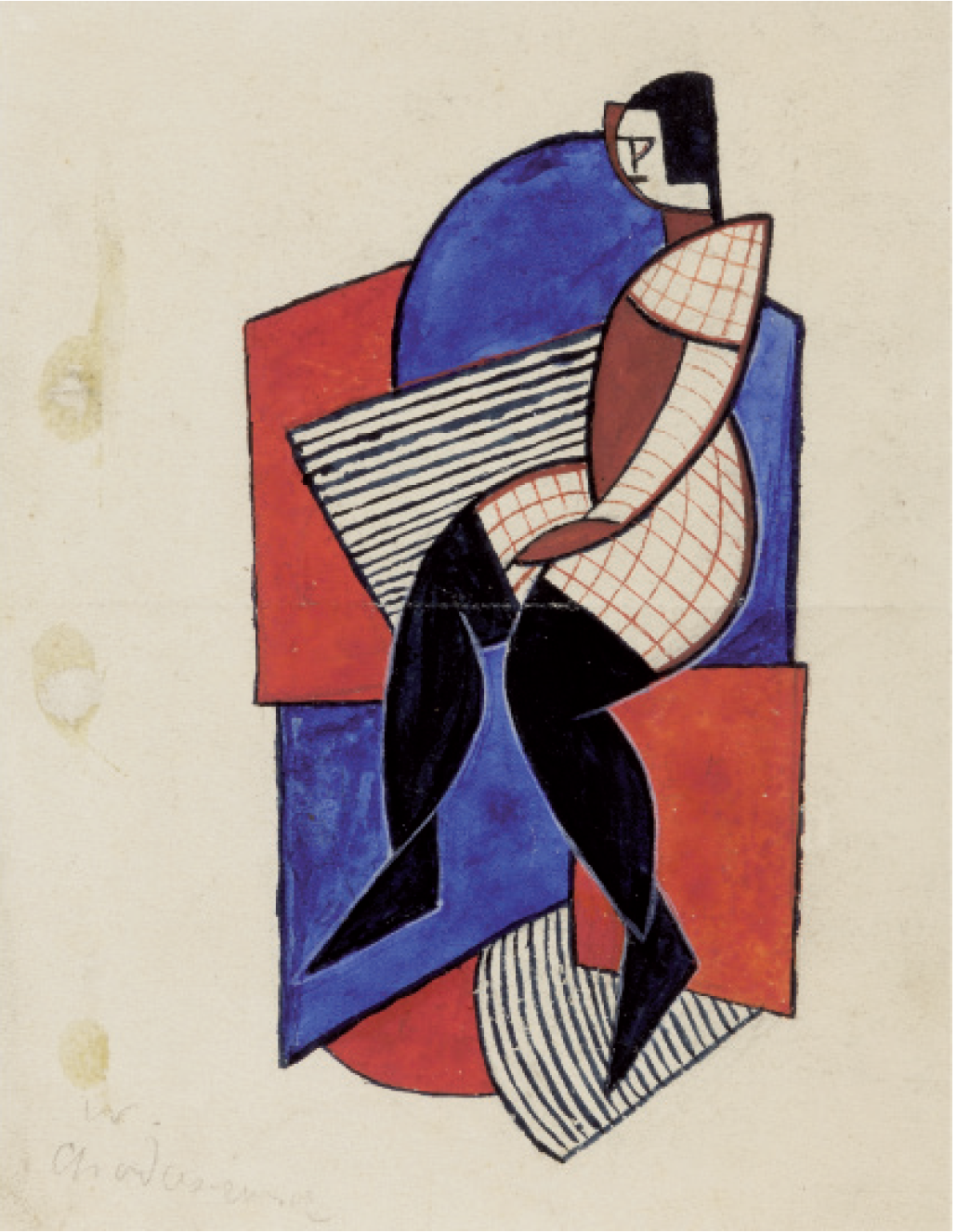

Une élève surdouée au style avant-gardiste

Avec la révolution de 1917, les portes des écoles d’art s’ouvrent aux plus pauvres. À l’âge de 15 ans, contre la volonté de ses parents, elle rejoint l’École des Arts de Smolensk où elle suit les cours de Wladyslaw Strzeminski. C’est là qu’elle rencontre celui qui influencera toute son œuvre, le fondateur du suprématisme : Kasimir Malévitch. Cette chance donnée par la révolution va énormément influencer sa raison d’être et son engagement.

A cette époque, deux courants artistiques co-existent : le « rien » de Malévitch, et en opposition, celui de Marcel Duchamp où « tout est Art ». Elle est déroutée, portée par cette force artistique et ne peut accepter l’idéologie de Malévitch. Sans le renier, elle doit trouver une autre voie.

Encore très jeune, elle prend la route de Varsovie, où elle arrive en décembre 1921 pour y vivre quatre années. Elle y côtoie l'avant-garde artistique polonaise, cependant, sa situation reste précaire.

Encore très jeune, elle prend la route de Varsovie, où elle arrive en décembre 1921 pour y vivre quatre années. Elle y côtoie l'avant-garde artistique polonaise, cependant, sa situation reste précaire.

En 1924, elle épouse Stanislas Graboski, un jeune artiste issu d’un milieu aisé. Tous deux décident de partir pour Paris. Animée par ses convictions, Nadia se dirige vers l’épicentre de l’art. Elle veut embrasser le lieu des avant-gardes, rencontrer le maître Léger. Elle n’a, alors, que 21 ans.

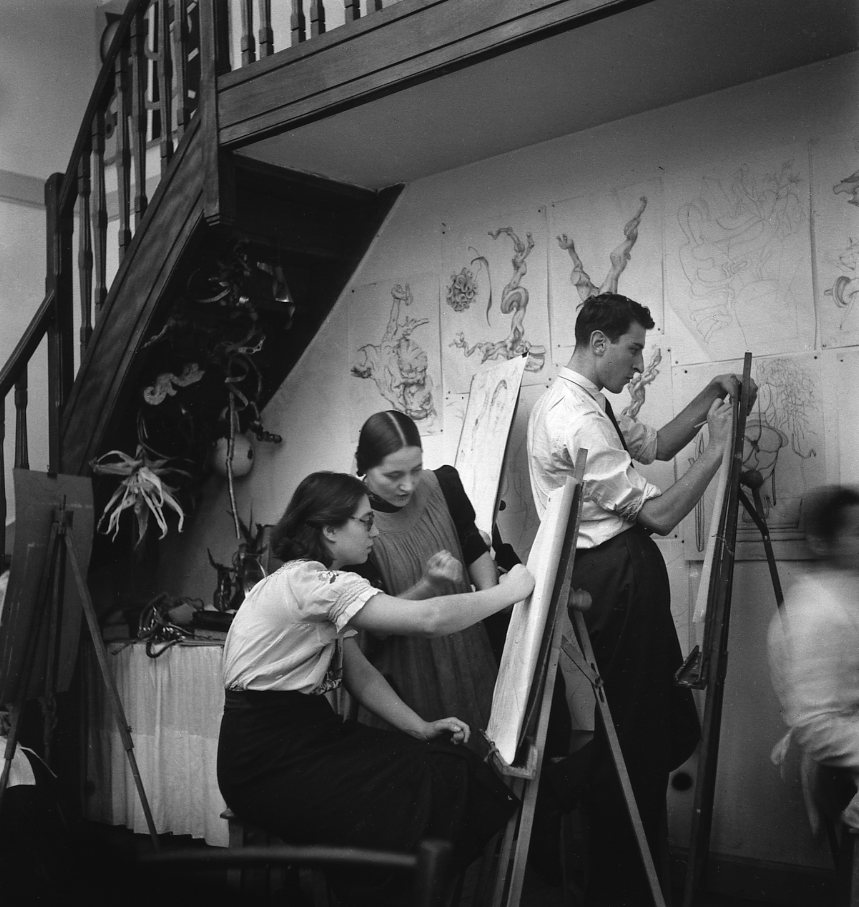

Le couple s’inscrit à l’Académie moderne de Fernand Léger et Amédée Ozenfant (dont la femme est russe ce qui facilita grandement son intégration), où Nadia participe à des expositions. En 1927, la naissance de sa fille Wanda est suivie de sa séparation d’avec son mari.

L’atelier Léger : sa contribution au monde de l’Art

La fin des années 1920 correspond aux prémices de sa relation avec Fernand Léger, dont elle devient l’assistante, la muse, puis l’enseignante et même la directrice de son atelier en 1933.

La fin des années 1920 correspond aux prémices de sa relation avec Fernand Léger, dont elle devient l’assistante, la muse, puis l’enseignante et même la directrice de son atelier en 1933.

Entre 1920 et 1939, Paris est la capitale mondiale des Arts et l’Atelier Léger est le lieu de rencontre de toute l’avant-garde des Arts (Nicolas de Staël, Hans Hartung, Louise Bourgeois, Marcelle Cahn…).

A cette époque, au contact de Vassily Kandinsky, Piet Mondrian ou encore Jean Arp, Nadia s’inspire du cubisme, s’intéresse ensuite au purisme puis devient finalement adepte du biomorphisme.

Elle sait aussi fédérer les femmes artistes d’origines polonaise et russe et côtoie notamment Sonia Delaunay (russe elle aussi). Elle crée la revue « L’Art contemporain» en 1930 aux côtés du poète Jan Brzękowski.

Une figure emblématique du communisme et de la résistance

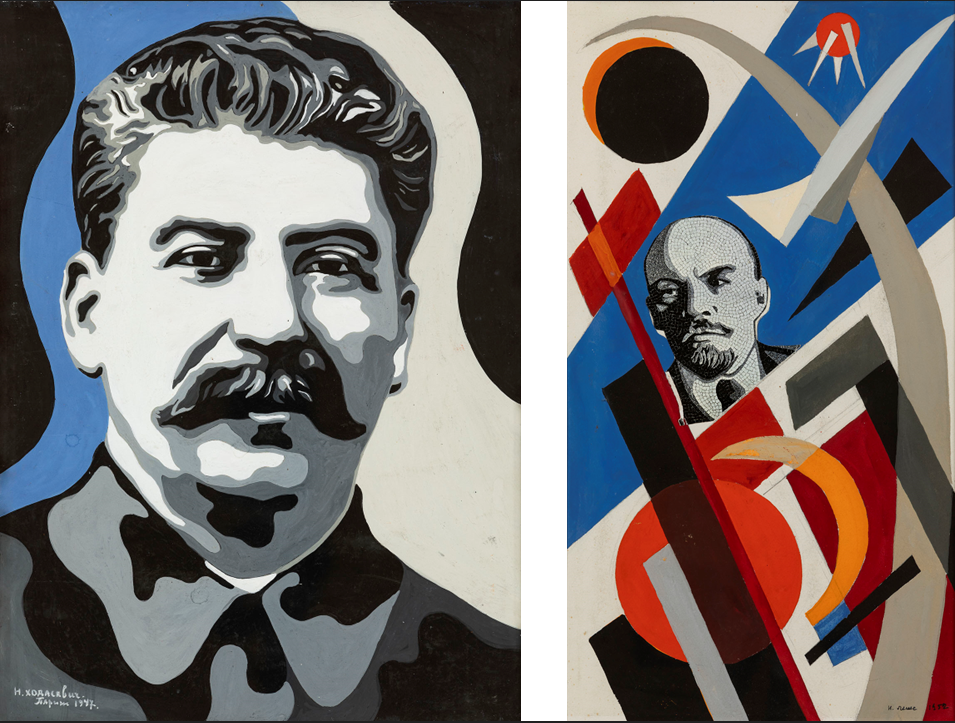

Adhérente du Parti communiste en 1933, Nadia se mobilise en faveur du Front populaire en participant à la réalisation des grandes œuvres collectives ornant les manifestations populaires.

Adhérente du Parti communiste en 1933, Nadia se mobilise en faveur du Front populaire en participant à la réalisation des grandes œuvres collectives ornant les manifestations populaires.

De nombreux intellectuels russes de renom expulsés par le pouvoir soviétique en 1922 (le « Bateau des philosophes ») sont alors établis en France, pays dont beaucoup connaissaient la langue et vénéraient la culture.

A l’époque, le pouvoir soviétique s’appuyait sur ces personnalités d’influence et notamment les femmes ou compagnes russes telles Nadia mais aussi Elsa Triolet dont elle est l’amie ainsi que de son mari, Louis Aragon, rédacteur en chef du journal « Les lettres françaises ».

Le rayonnement intellectuel du Parti et de ceux qui en sont membres est alors extraordinaire.

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Fernand s’exile aux États-Unis et Nadia s’engage dans la Résistance.

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Fernand s’exile aux États-Unis et Nadia s’engage dans la Résistance.

Après la guerre, en 1945, Nadia Léger rejoint l’Union des patriotes soviétiques, elle finance le journal L'Humanité et se rend régulièrement en URSS pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l’Union soviétique, mettant son art au service de la diplomatie.

Pionnière avant l’heure, elle crée toute une série d’œuvre de réalisme socialisme, multipliant affiches et portraits des héros du socialisme (Staline, Lénine…).

Elle crée ainsi le « Sov Art », précurseur de ce qui deviendra ensuite le Pop Art ou bien plus tard le Street Art.

La gardienne du Temple

En 1952, elle épouse Fernand, elle a 49 ans, lui 72. Trois ans après leur mariage, le peintre disparaît. Unique héritière d’une immense fortune, elle devient une « millionnaire rouge ».

En 1952, elle épouse Fernand, elle a 49 ans, lui 72. Trois ans après leur mariage, le peintre disparaît. Unique héritière d’une immense fortune, elle devient une « millionnaire rouge ».

Elle décide de poursuivre l’œuvre de son mari et met son patrimoine au service de la mémoire du maître disparu comme elle l'a toujours fait. Cet engagement s’est fait aux dépens de son œuvre personnelle qui reste à ce jour méconnue.

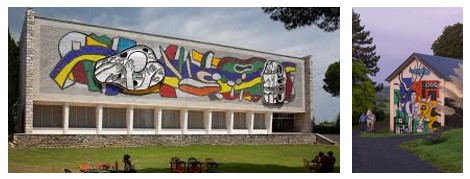

Le musée Fernand Léger de Biot sur la Côte-d’Azur est inauguré, en 1960, en présence d’amis illustres de Nadia : Pablo Picasso, Marc Chagall et Maurice Thorez… musée dont elle fera en 1968 don à la France avec tous les chefs d’œuvre du Maitre en remettant les clés à son ami André Malraux.

Le musée Fernand Léger de Biot sur la Côte-d’Azur est inauguré, en 1960, en présence d’amis illustres de Nadia : Pablo Picasso, Marc Chagall et Maurice Thorez… musée dont elle fera en 1968 don à la France avec tous les chefs d’œuvre du Maitre en remettant les clés à son ami André Malraux.

Vient ensuite la ferme-musée de Lisores dans le Calvados ainsi que l’envoi de plus de 2000 reproductions de ses œuvres en URSS pour l’éducation artistique des citoyens soviétiques.

Le style Nadia Léger où la synthèse de toutes les avant-gardes

En 1962, la conquête de l’espace par le Russe Youri Gagarine (premier homme envoyé dans l'espace) la conduit à un retour vers l’abstraction, reprenant certaines de ses œuvres suprématistes des années 20 aux formes géométriques dans l’espace prônées par Malevitch.

Elle reçoit le Héros à son retour de l’espace dans sa maison de Gif sur Yvette, preuve s’il en est besoin des relations étroites qu’elle entretient avec les hauts dirigeants soviétiques… et c’est dans cette même maison qu’eu lieu en 1973 la première rencontre secrète entre Henry Kissinger et Dùc Toh pour les négociations des Accords de Paris qui celèrent la fin de la guerre du Viet Nam. Artiste, muse… mais aussi femme à l’influence insoupçonnée militant pour la paix !

Si son nom fut longtemps oublié au seul profit de son célèbre mari, Nadia fut pourtant une grande artiste qui a navigué entre différents mouvements artistiques, du cubisme au suprématisme puis au réalisme à son propre style.

Son œuvre, en perpétuelle transformation reflète sa capacité à se réinventer à chaque étape de sa vie artistique.

💡En savoir plus : www.comiteleger.fr

Exposition au Musée Maillol

59-61 Rue de Grenelle

75007 Paris

Jusqu’au dimanche 23 mars (Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 et nocturne le mercredi soir)

Article : Mélanie Guillot-Toudert