[Témoignage] Sarah Barukh, son combat contre les violences faites aux femmes

Publié le 08/10/2025

En 2023, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022. Des drames qui touchent tous les milieux sociaux et professionnels.

Le réseau Alter Egales, en partenariat avec la direction des ressources humaines du Groupe, a souhaité aborder ce sujet très médiatisé, qui relève de la sphère personnelle, mais qui pourtant s’inscrit dans notre environnement professionnel. Retour sur un événement marquant qui, à travers le témoignage de Sarah Baruck, écrivaine et militante engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, a permis de mettre en lumière les différentes formes de violences, leurs mécanismes, les signaux d’alerte et le rôle de l’entreprise face aux violences conjugales.

« J’ai grandi dans l’amour, sans manquer de rien, j’ai fait dix ans d’études. J’avais toutes les cartes en main pour avoir une vie jolie. Donc, une victime de violences conjugales, ça ne pouvait pas être moi. » se livre Sarah Barukh. Un jour, elle prend une décision radicale : fuir dans la nuit avec son enfant.

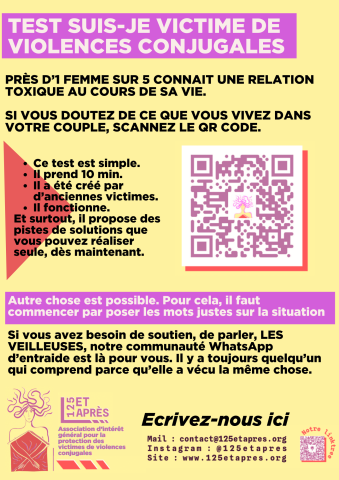

Constatant que ce phénomène peut toucher tous les profils et milieux sociaux, elle s’attache à déconstruire les stéréotypes et à porter la voix des victimes dans la société. Après un livre remarqué « 125 et des milliers » et un documentaire diffusé sur Canal+, elle a cofondé une association dédiée à la prévention et à la sensibilisation.

Pourquoi 125 témoignages ? Parce que « 125, c’est le nombre de féminicides en moyenne, par an, en France », explique l’écrivaine qui a fait trois ans d’enquête pour raconter qui elles étaient, avant d’être tuées.

Et si l’entreprise devenait un lieu de protection contre les violences intrafamiliales ?

Faut-il s’immiscer dans la vie privée des collaboratrices, car ce sont essentiellement les femmes qui sont concernées, victimes de violences conjugales ?

62 % de celles qui ont porté plainte sont salariées, et la moitié d’entre elles indique un impact négatif sur leur travail. 16% des victimes de violences conjugales subissent des agressions jusque sur leur lieu de travail.

Des conséquences sur la victime….

Les violences conjugales entraînent également des conséquences graves sur la santé des victimes, favorisant le développement de cancers, de fragilités cardiaques, de dépression, ou encore l’apparition de diabète. Être soumis à un très fort stress peut accélérer l’essor de maladies très graves voire mortelles chez la victime.

… mais aussi sur les équipes et l’entreprise

Sur le plan professionnel, les violences conjugales représentent un enjeu crucial dans la démarche RSE des entreprises (responsabilité sociétale des entreprises).

D’un point de vue économique, les violences conjugales génèrent des coûts significatifs liés à l’absentéisme, mais aussi à la surcharge de travail pour les collègues, qui doivent compenser les tâches d’une collaboratrice en difficulté. Elles peuvent également affecter la qualité de vie au travail et fragiliser la cohésion d’équipe.

Si l’employeur n’est pas responsable des violences conjugales subies par ses salarié.es en dehors de son entreprise, le droit international et national prévoit des dispositifs protecteurs pour en limiter ses conséquences.

L’entreprise a un rôle essentiel à jouer : ouvrir les yeux sur un sujet encore tabou, accompagner les personnes concernées et se positionner comme un acteur de prévention et de soutien.

Elle peut jouer un rôle clé pour que les personnes se sentent en sécurité et soutenues. L’entreprise peut par exemple mettre en place un dispositif permettant aux victimes de violences d’aller porter plainte. Sachant qu’un dépôt de plainte prend entre 3 et 4 heures, cette démarche est souvent impossible à réaliser sous le contrôle de l’agresseur. Le cadre professionnel peut donc donner cette possibilité aux victimes.

Comment repérer les violences conjugales ?

Il n’est pas toujours facile de détecter des signes d’alerte car les victimes gardent souvent le silence au moins dans un premier temps. Néanmoins, 42% des femmes victimes de violences en parlent d’abord à leurs collègues.

Un comportement inhabituel peut attirer l’attention : manque de concentration, émotions négatives (angoisse, crainte, honte, changement d’humeur, irritabilité, perte d’estime et de confiance en soi), stratégies d’évitement (retards, absentéisme inhabituel, demande de mutation).

Les différentes formes de violences et leurs impacts

Le témoignage de Sarah Barukh sur les différentes formes de violences est important car nous met en éveil pour détecter les signes et de pouvoir agir avant qu’il ne soit trop tard.

Les violences physiques ne représentent qu’une partie du sujet : nombre de féminicides sont précédés par des formes de violences non pas physiques mais économiques ou psychologiques, des signaux d’alerte trop souvent ignorés (la casse de matériels).

Les violences économiques, première étape de l’emprise, se manifestent par une dépendance financière imposée et l’obligation de justifier chaque dépense, sous peine de représailles.

Cette privation de moyens s’accompagne souvent de violences administratives : la victime est exclue des actes juridiques et économiques importants, son nom écarté des documents officiels. Une stratégie pour la priver de tout droit et renforcer son isolement.

Parmi les autres formes de violences, les agressions sexuelles occupent une place majeure : 82 % des viols en France sont commis par le compagnon, l’ex-conjoint ou un proche. Ces violences incluent aussi des pressions subtiles (violences psychologiques) qui poussent la victime à faire des actes non désirés par peur des disputes ou des reproches. Chaque concession grignote l’estime de soi, maintenant la victime sous emprise.

Les victimes ne ressentent pas le départ du foyer comme une libération, mais comme un abandon. Elles se perçoivent comme « essentielles » à la survie de leur compagnon, craignant qu’il ne se suicide en leur absence.

Pour Sarah, il lui a fallu quitter « 700 fois » le père de sa fille avant de partir, une bonne fois pour toutes.

Son conjoint, traumatisé dans son enfance, avait une peur panique de l’abandon et la retenait physiquement, psychologiquement, par tous les moyens. « Je retrouvais dans son passé ce que je retrouve chez toutes les personnes maltraitantes : abandon parental, humiliations répétées, accusations infondées » explique Sarah.

Désormais séparée du père de sa fille, elle entretient des relations apaisées avec cet ex-conjoint malade, qui se soigne de son enfance traumatisée.

Son combat contre les violences faites aux femmes est mis en lumière dans le documentaire « Vivante(s) », réalisé par Claire Lajeunie et diffusé sur Canal Plus, 2024.

🎥Vous pouvez consulter le documentaire en ligne en vous connectant à votre compte Alter Egales pour accéder au lien et au mot de passe.

Connectez-vous pour voir ce texte.